Febrero, tardecita caliente, callada y seca; la voz apagada y ronca de mi abuelo comenzó diciendo… esto me hace recordar otra tarde perdida en el ayer…¡Tantas tardes Dios mío!

-Cuenta abuelo, lo que recuerdas… dije trepándome a sus rodillas.

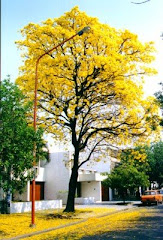

-Era una tardecita caliente, bajo el añejo tajy con su vestido de color violeta. Una cigarra bullanguera que anuncia las sandías, llenaba los ámbitos con su chirriar agudo, penetrante, profundo de verano y sed.

Todas las tardes del Chaco auténticamente paraguayas, son parecidas para los hermanos labradores, - sabías? Una fusión de colonos europeos e indígenas autóctonos- resignados, austeros, con sus cansancios rebeldes, sus esperanzas fallidas, su agreste belleza y su candor campesino.

Aquel chirriar, que representaba el llanto de la madre naturaleza; un gemido agudo y triste, pidiendo agua para enfriar la tierra ardida y alimentar las raíces sedientas del plantío de sésamo cercano. Insistía una y otra vez la cigarra; su cantar sonaba a letanía; desolada, monótona; aquella canción quejumbrosa del atardecer seco y lejano, llena de presagios; de pronto calló; el silencio cayó sobre el paisaje mediterráneo, sobre las espaldas del labriego que oteaba la noche.

El silencio fue metiéndose en las casas vecinas, en el camino amarillo y caliente, en el montecillo cercano convertido en esqueletos. Al rato parecía que todos se habían dormido en ese mundo olvidado, esperaban tensos algo indefinido. Silencio de espera…

La figura chorreante y encorvada, sentada a la sombra agujereada del tayy, con la guampa, vieja confidente, entre las manos crispadas de espera angustiosa, miraba aquella línea donde termina la tierra y comienza el cielo –horizonte de esperanza- Tenía seca la mirada de tanto mirar la nada; tenía seca la boca de callar su calma y su callada porfía.

Allá estaba el poniente rojo, caprichoso, desafiante; sin nubes, sin viento, como en rebeldía permanente con el destino de aquella pobre y solitaria aldea.

La bola de fuego roja y amarilla, en el ocaso caliente, se escondió lentamente y las primeras sombras moradas del crepúsculo se arrastraron sin ganas sobre el plantío tristón, mudo, encorvado, sediento de espera; sobre el hombre sentado en actitud de oración, de sumisión, de entrega a la tierra amada.

Todo era quietud... ni un solo parpadeo del hombre; como si cualquier movimiento pudiera interrumpir aquella corriente de comunicación entre la sombra y su creador; un ruego lastimero, un suspiro apenas. Era un juramento, un acto de fe hacia la naturaleza que a pesar de todo, formaba parte de su vida, era él mismo.

No sé cuánto tiempo duró aquel silencioso monólogo célico con el cuerpo estremecido; una hora, tal vez; o un siglo... cuando de pronto; un fogonazo amarillo y blanco en el horizonte lejano, una luz de esperanza, acompañado de un estampido de gloria, se arrastró perezosamente hacia el este como murmurando su enojo. La palabra “esperanza” tenía significado para el hombre en aquel preciso instante.

Con los brazos en alto, dio un gracias silencioso al Dios de las cosechas, infinitamente generoso. Sonrió apenas, extendió sus brazos musculosos en un gesto de abrazar la vida, que caía ya en aisladas gotas calientes sobre el sembradío cercano. Su vida, su alimento, su andar estaban en juego en ese momento.

Entró al rancho, puso el sombrero piri en el clavo que siempre lo esperaba y fue a sentarse en el viejo camastro, que lanzó un crujido monocorde al sentir el peso de su dueño sobre sus cuerdas gastadas... y se dispuso a dormir una noche tranquila, llena de ilusiones, diferente…

Pasó una hora, que pareció un siglo; despertó sobresaltado por tanto silencio y notó que aquella insipiente esperanza abortó antes de la media noche. Cada vez se hicieron más distantes los lampos y los truenos; y esa calma que se cernía de nuevo sobre el rancho, lo puso tenso como las cuerdas del arpa, y lleno de culpas, como si el tener esperanzas fuera un pecado.

De un salto se puso de pie en medio del cuartucho oscuro, cerró el puño de impotencia y golpeó el horcón de madera que le servía de perchero en medio de su pobre rancho.

Había soñado un mañana luminoso, lleno de ilusiones, de trabajo fructífero, de mieses el flor; y resultó una noche más de desilusiones, de larga espera, se sudor y llanto...

Este es el vivir cotidiano del hombre que ama la tierra y se entrega a la tarea más noble y hermosa, exprimirle hasta sacar de ella el pan para sus hijos; tienen nombre, son reales y viven en el Chaco paraguayo... y se hizo un largo silencio.

- Fue aquí mismo abuelito?

- Si, mi niña… y fui yo mismo. Y su voz sonaba a lejanía, a recuerdos tristes, a esperas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Es un placer recibirte, difrútalo y regresa pronto.

Besos, Ninfa