Había estado soportando unos días de intenso calor en la ciudad, y los nervios estaban a flor de piel. No sabía por qué, pero en la oficina, yo callaba un largo y tenso silencio o discutía por todo; era como una bomba a punto de estallar.

Nada parecía estar en orden. Como si un manto eléctrico se tendiera sobre mí, como cuando se espera algún acontecimiento importante o bien, algo está sobrando por el entorno.

.......Estaba ya en la segunda semana de supuesto descanso – vacaciones- y nada había cambiado. Llegué a orillas del mar para espantar la morriña y no lo estaba consiguiendo, seguía molesta por todo.

La noche pasada fue terrible, no logré conciliar el sueño. Pensé que sería a causa del calor húmedo, el mal tiempo, los mosquitos, o el ruido de afuera. Pero lo cierto, es que seguía con mis nervios muy tensos.

A la hora del desayuno, todo pasó en el mayor silencio. Maura, que me conocía muy bien, hizo todo en la mesa como para agradarme, yo lo noté, pero no abrí la boca para agradecer. Mi humor no había mejorado para nada.

Al levantarme sólo dije, voy a dar un paseo por la playa. En vacaciones siempre ocupábamos el pequeño chalet que fuera de mis padres, a orillas del mar, en Río das Ostras, a 90 Km. al norte de Río de Janeiro. Una pequeña población de pescadores. El sitio ideal para olvidarse de los problemas de la gran ciudad.

Para mi, siempre fue un verdadero placer dar largas caminatas por la arena lentamente, en las mañanas antes de salir el sol, bordeando las aguas y aspirando profundas bocanadas de aire fresco, con olor a pescado que servía para desintoxicarme y luego un chapuzón en el mar, para volver a casa contenta.

Era sábado y había amanecido gran cantidad de carpas tendidas en la playa. Siempre era sí, los viernes a la noche, llegaban los grupos de bañistas y se adueñaban de las orillas.

La algarabía era total, los mayores trabajaban para dejar lista sus tiendas de playa y los niños correteaban por la arena recolectando conchas y caracoles, que luego los comparaban y reían a grandes voces.

Me quedé mucho tiempo entretenida observando ese trajín cuando sentí que el sol estaba haciendo de las suyas en mi rostro y me puse a caminar lentamente tratando de despejar mi mente.

Noté al poco tiempo, que una calma increíble se adueñó del paisaje, hasta las olas del mar parecían haberse diluido en la arena sin hacer el menor ruido.

No me había percatado que a lo lejos, en el horizonte amarillo, se había formado una franja roja y gris, que se ponía en movimiento hacia la playa. A medida que avanzaba, nos enviaba una brisa fresca muy agradable.

Los cambios de tiempo a orillas del mar suelen ser inesperados. Ya había llegado a una curva bastante alejada del lugar donde se encontraba la casa, y

antes de que pudiera reaccionar y volver, ya la llovizna estaba regando la playa con sus grandes gotas calientes y me obligó a acelerar el paso para ponerme a resguardo.

Miré hacia el mar y la cortina gris era tan espesa que no reconocí el paisaje, que hasta unos minutos atrás era todo verde y amarillo; se había cubierto de un espeso manto mojado, ocultándolo todo; quedé ensimismada contemplando aquel fenómeno. No era nuevo para mi, pero siempre tenía un matiz diferente, un misterio cada vez más profundo.

Unos minutos apenas duró el chubasco, pero suficiente para apagar el fuego que calentaba la arena, y la nube pasajera ya corría veloz hacia otras playas.

Los niños fueron los primeros en reaccionar y salir de nuevo a ocupar la playa y sus gritos llenaron la mañana de aquel lugar ocupado por pescadores y bañistas, deseosos de pasar un lindo fin de semana.

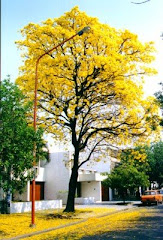

Tanto fue mi embeleso, que había quedado sola, quieta, mirando el vaivén de la gente desde bajo aquel árbol que me sirvió de cobijo.

Una tierna vocecita me sacó del desconcierto, mientras tomaba mi mano, decía: “¿quieres ayudarme a construir un castillo de arena?” Y tiraba mis dedos como suplicando que no me negara.

La miré con un poco de curiosidad y ya mis pies iban tras ella hacia la playa. Al rato me encontré arrodillada en la arena mojada escarbando de aquí, amontonando por allá, ayudada por la niña, hablando y riendo como no lo había estado haciendo desde mucho tiempo atrás.

Era como si hubiera retrocedido un montón de años, hasta aquella época en que pasaba días enteros con mis hermanos construyendo castillos de arena en el mismo sitio que hoy, sin preocuparnos por la hora, ni por el quebranto de mamá, ni por la gente que muchas veces nos rodeaban para admirar nuestro trabajo.

De pronto me encontré jugando con deleite y disfrutando del momento hasta el punto de olvidarme que acababa de cumplir 36 años, desbaratar un matrimonio de 9 años y salir apenas de un problema delicado de salud, que había desembocado en una intervención quirúrgica, de la que apenas me estaba reponiendo. Casi todo al mismo tiempo, en menos de tres meses y quedó como saldo un gran dolor de cabeza, varias cuentas que enfrentar y para colmo, sola.

Otros niños se acercaron para admirar la obra de arte, pero la amiguita que me estuvo acompañando, la misma que me suplicó que la ayudara, se había cansado y sin decir palabras se alejó del lugar. Una actitud típica de los niños.

Me sentí ridícula de pronto sentada allí sola, moldeando la arena. No supe qué decir, a quienes me rodeaban. Sólo atiné a invitarlos a que me ayudaran. Y un rato después, hice lo mismo que había hecho mi amiguita.

Tenía la mente bien despejada y el alma quieta, casi tibia. Una sensación de paz me invadió en el trayecto de vuelta a casa. Demoré el paso tratando de encontrar con la mirada a la niñita pero no lo conseguí.

En el fondo, pensé que fue un ángel que vino a sacarme de aquel marasmo en que estaba estancada desde hacía varias semanas. Sí, un ángel encarnado en esa bella niña de rizos dorados y ojos azules como el mar...

Suspiré profundamente antes de entrar, como queriendo dejar afuera de casa hasta el último atisbo de morriña y me sentí tan liviana que hasta tenía ganas de cantar.

Un ángel me había visitado aquel día para apagar el fuego que ardía en mi pecho, y llevome de paseo hasta mi alegre niñez sin prejuicios y sin quebrantos... Y ciertamente lo había logrado. El agua salada y en aire fresco de los días que siguieron hicieron el resto.

Pasé todo el resto de mis vacaciones paseando por la playa y nadando cada mañana… Nunca encontré a la niña de los rizos de oro y ojitos azules como el mar. Al cabo de una semana volví a mi rutina, ciudad y oficina… pero venía tranquila, preparada para enfrentar cualquier problema. El ángel me ayudó a entender que cada tiempo trae su propio quebranto y que debemos afrentarlos de a uno, sin martirizarnos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Es un placer recibirte, difrútalo y regresa pronto.

Besos, Ninfa