El trencito de San Lorenzo

Ninfa Duarte

Siete añitos y una vida grata en casa de mi abuela paterna, junto a mis tías, maestras todas, a las que adoré y con quienes pasé los momentos más dulces de mi primera infancia.

Era un domingo de agosto, de esos días fríos con sol, como los de vacaciones de invierno, en que como tantos fines de semana nos proponíamos viajar con mi abuela, rumbo a Asunción , para visitar a mis padres y hermanos.

Esos viajes eran para mi una delicia, mi más grande anhelo. Mucho por el destino a que me conducía y a las personas que vería; pero más por el recorrido que me esperaba: de rodillas en el asiento, pegaba mis narices a la ventanilla si hacía mucho frío o a veces a cielo abierto, miraba el bello paisaje que corría en sentido contrario, como huyendo del trencito, en el que viajábamos.

Ese día en especial, mi alegría era tremenda por ser el cumpleaños de mi papá, 8 de agosto. Sabía que estaríamos todos reunidos alrededor de la mesa, a la hora del almuerzo. La alegría se desprendía de mis labios dibujándose una permanente sonrisa y mis duendes estaban tan despiertos, que bailoteaban en el pecho sin cesar.

Debíamos estar a tiempo para el almuerzo. Habíamos salido de la estación de San Lorenzo a la hora exacta y el viaje parecía tranquilo, sin dificultades, hasta que en cierto tramo del camino, el tren hizo escuchar insistentemente su silbato y disminuyó la marcha más y más, hasta quedar detenido. Nadie entendía lo que estaba pasando, pues no era un lugar de paraca oficial. La gente se inquietó al sentir que el silbato seguía lanzando un “sos” desesperado. Sacaban sus cabezas por las ventanillas, otros caminaban por los pasillos para salir a curiosear, y yo preguntaba, sin recibir respuestas.

La hora pasaba, bajaron los hombres y se ofrecían para ayudar, si fuera posible. Había pasado casi una hora y el tren no se movía aún, cuando apareció un joven con expresión de gran alegría, gritando: ¡son las vacas! ¡son las vacas”…

Se trataba de un ato de ganado que descansaba tranquilamente acostados, durmiendo algunos, sobre los rieles, eran una buena cantidad y nadie las cuidaba. El conductor del tren trató de asustarlas con el silbato, pero ellas no recepcionaron el mensaje y siguieron rumiando impasibles, hasta que los hombres bajaron y las levantaron una a una, sacándoles de sobre los rieles.

La tarea de espantarlos llevó bastante tiempo, porque las vacas eran muchas y debían cerciorarse que todas se alejen lo suficiente de las vías para poder reanudar la marcha.

Llegamos tarde al encuentro, la comida estaba fría y papá ya había vuelto al trabajo. Mi alegría desapareció y la tarde se volvió gris y fría.

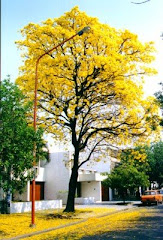

Pero la satisfacción de mis viajes en aquel trencito de sueños y juegos infantiles, siempre me acompañaron, mezclando el agridulce sabor de la nostalgia familiar, con el encanto subyugante que ejerce en todos, aquella enorme maquinaria que transportaba a diario, ilusiones, trabajo. alegrías y duelos… curiosa fusión de hierro y magia, nuestro “Trencito de San Lorenzo”